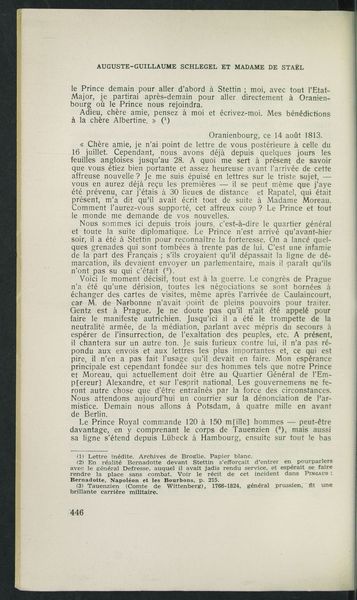

Liebe Freundin!

Seit Ihrem Brief vom 16. Juli habe ich nichts mehr von Ihnen erhalten. Dabei haben wir schon seit einigen Tagen die englischen Zeitungen bis zum 28. Was nützt es mir jetzt, zu wissen, daß Sie vor dem Eintreffen der entsetzlichen Nachricht gesund und einigermaßen zufrieden waren! Ich habe Ihnen ausführlich in mehreren Briefen über dies furchtbare Unglück berichtet – die ersten werden Sie schon bekommen haben. Es ist sogar möglich, daß man mir zuvorgekommen ist, denn ich war dreißig Stunden entfernt, und Rapatel, der dabei war, sagte mir, daß er sofort an Frau Moreau geschrieben hätte. Wie werden Sie diesen schrecklichen Schlag ertragen haben? Der Prinz und alle fragen nach Ihnen.

Wir sind seit drei Tagen hier, d. h. das Hauptquartier und das ganze diplomatische Gefolge. Der Prinz ist erst vorgestern abend angekommen; er war vor Stettin, um die Festung zu rekognoszieren. Einige Granaten wurden abgeschossen, die dreißig Schritt von ihm niederfielen. Das ist eine Gemeinheit von den Franzosen. Wenn sie glaubten, er habe die Demarkationslinie überschritten, hätten sie einen Parlamentär entsenden müssen, aber es scheint, sie wußten nicht, wer er war.

Jetzt ist der entscheidende Augenblick gekommen: alles sieht nach Krieg aus. Der Prager Kongreß war nur ein Hohn. Die ganzen Verhandlungen beschränkten sich auf den Austausch von Besuchskarten – selbst nach der Ankunft von Caulaincourt, denn Herr von Narbonne hatte keinerlei Vollmacht zu verhandeln. Gentz ist in Prag. Sicherlich hat man ihn rufen lassen, damit er das österreichische Manifest aufsetzt. Bis jetzt war er der Trompeter für bewaffnete Neutralität und Vermittlung, sprach mit Verachtung von der Hilfe, die man von einer Volkserhebung zu erhoffen habe, von der Begeisterung der Völker u. s. w. Jetzt wird er eine andere Melodie singen. Ich bin wütend auf ihn: er hat auf die wichtigsten Sendungen und Briefe nicht geantwortet und – was schlimmer ist – hat sie nicht so benutzt, wie er sollte. Meine Haupthoffnung gründet sich auf Männer wie unsern Prinzen und Moreau, der augenblicklich im Hauptquartier Kais[er] Alexanders sein muß, und auf den nationalen Geist. Die Regierungen werden nur durch die Gewalt der Umstände vorwärtsgerissen werden. Wir erwarten heute den Kurier mit der Meldung von der Aufkündigung des Waffenstillstandes. Morgen gehen wir nach Potsdam, vier Meilen hinter Berlin.

Der Kronprinz kommandiert 120–150000 Mann – vielleicht auch mehr, wenn man das Korps von Tauentzien mitrechnet –, aber seine Front dehnt sich auch von Lübeck bis nach Hamburg aus, dann die ganze Niedereibe entlang und längs der Grenzen der Mark bis zur Oder. Unter ihm stehen die Generäle Wallmoden, der in der Gegend von Holstein und Hamburg operieren wird, Woronzoff und Czernischeff, Winzingerode, Bülow und Tauentzien. Was wird Bonap[arte] tun? Wird er sich zunächst mit aller Gewalt auf uns werfen, um bis nach Berlin vorzudringen, von dem seine Vorposten nur wenig entfernt stehen? Oder gegen die Armee unter Wittgenstein? Oder gegen die Österreicher? Oder wird er im Mittelpunkt bleiben, um alle diese Operationen zu gleicher Zeit leiten zu können? In acht Tagen wird man besser darüber Bescheid wissen. Für jeden Fall ist man gut vorbereitet, ihn zu empfangen. Niemals hat es eine ähnliche Koalition gegeben, niemals sind so bedeutende Kräfte von drei Seiten gegen ihn aufmarschiert. Wenn auch dieses Mal nichts dabei herauskommt als ein fauler Friede oder ein erfolgloser Krieg, dann muß man das Spiel aufgeben und die Welt laufen lassen, wie sie läuft.

Die öffentliche Meinung in Preußen ist im allgemeinen ausgezeichnet; die Armee hat sich mit Ruhm bedeckt, aber nicht weniger richtig ist es, daß es viel Ränke und Parteien im Lande gibt. Entgegengesetzte Einflüsse machen sich ganz in der Nähe des Regierungszentrums bemerkbar. Man hat schon die Maßnahmen für den Landsturm z. T. gelähmt oder rückgängig gemacht; dabei waren sie sicher gut – vor allem, weil Bonap[arte] sie eindringlich als Wahnsinn bekämpfte. Besonderes Mißtrauen muß man der französischen Kolonie entgegenbringen. Es mag Ausnahmen geben, aber im allgemeinen ist es ein elendes Gesindel, das sich ebensowenig mit dem Staat identifiziert hat wie die Juden. Schon 1806 hatte Bonap[arte] sich aus verschiedenen Persönlichkeiten dadurch willfährige Werkzeuge gemacht, daß er ihrer Eitelkeit als Franzosen schmeichelte. Man macht die schlecht, die wirklich germanisches Gefühl haben und bezeichnet sie als Revolutionäre, die die Monarchie zugrunde richten wollen. Ein Offizier des Lützowschen Korps hat mir darüber eine sehr eigentümliche Denkschrift übermittelt. Denselben Einflüssen muß man die merkwürdige Zensur zuschreiben, die man in Berlin ausübt. Stellen Sie sich vor, daß man das Original meiner Broschüre gegen Dänemark unterdrückt und den Druck der französischen Übersetzung abgelehnt hat. Mein Manuskript befindet sich noch in den Händen des Staatskanzlers Hardenberg. Man wollte mir einreden, das Ganze sei auf ein einfaches Mißverständnis zurückzuführen, das durch eine von Schleiermacher herrührende Ankündigung im Preußischen Korrespondent hervorgerufen sei. Aber wenn Sie die kleine Schrift lesen, werden Sie über ihre Verurteilung sicher erstaunt sein.

Mein Freund Fouqué, – der Verfasser der Undine – denn seine anderen Dichtungen werden Sie kaum kennen – ist auch Soldat; er nahm an den großen Kämpfen teil. Sein Pferd wurde ihm unter dem Leibe erschossen, aber davon erzählte er mir nichts – er sagte nur, Gott habe ihn wunderbar beschützt, und wenn der Kampf zu Ende sei, denke er noch viel zu dichten. Ein rechter Troubadour, der singt und kämpft. Er hat die reizende Geschichte eines jungen Mädchens, das einen der schwarzen Freiwilligen Lützows auf Kosten ihres guten Rufs rettete, in die Form einer Romanze gebracht. Der Jäger war bei dem Überfall während des Waffenstillstands gefangen worden. Er entkommt aus seinem Gefängnis durch einen Keller, befindet sich dann aber in einem Garten, in dem dieses junge Mädchen Blumen pflückt. Er wendet sich an sie – aber wie soll er der Schildwache entgehen, die vor der Türe steht? Sie gibt ihm einen Blumenstrauß: – ›Sie werden mir diesen Blumenstrauß schenken‹, sagt sie, und sagen: ›Nicht wahr, heut abend in der Dämmerung kann ich Sie hier erwarten?‹ – So entkam er, ohne Argwohn zu erregen. Eine Witwe, Frau Schierstadt, hat in der Zeitung veröffentlicht, daß sie ihre drei Söhne auf dem Felde der Ehre verloren hat. Gröben soll einen Bruder verloren haben. Ein Professor Jahn, der durch einige patriotische Schriften sich bekannt gemacht hat, ist Bataillonschef im Lützowschen Korps; mehrere seiner Schüler sind ihm gefolgt, andere haben die Ausrüstungskosten übernommen. Tausend derartige Züge wären zu berichten.

Im allgemeinen, denke ich, wird der Krieg alles Unreine ausscheiden und die Nation die Feuerprobe bestehen lassen.

Ich begreife Ihren Schmerz, wenn Sie daran denken, daß Albert nicht mehr ist, daß er genau in dem Augenblick starb, wo er sich hätte auszeichnen und Ihrer würdig zeigen können. Welch’ Wahnsinn, welch’ schreckliches Schicksal hat ihn dahingerafft!

Leben Sie wohl, liebe Freundin! Ich werde Sie auf dem laufenden halten; Gott schenke uns einen guten Sieg!